田中種苗園の苗木一覧についてご紹介します。

最新育成品種

【PVP】ハニービート

収穫期:7月上中旬

「PP-26-6」(「ソルダム」×「オザークプレミアム」)×「太陽」

農研機構において、「ソルダム」より早く収穫できる酸味少なく甘味が多いスモモとして育成された品種である。果形は円形で、果重は124g程度と「ソルダム」と同程度である。果皮の着色は赤紫色で果肉は黄色である。果梗部を中心に輪紋が発生しやすい。収穫盛期は育成地(茨城県つくば市)で7月12日頃であり「ソルダム」より11日程度早い食味良好な品種である。

【PVP】グロースクローネ

「藤稔」×「安芸クイーン」

農研機構において、「巨峰」や「ピオーネ」より着色が優れ、種なし栽培できる大粒品種として育成されたブドウである。樹勢は強く、収穫期は「巨峰」、「ピオーネ」と同時期である。果皮色は紫黒色で、満開時と満開10~15日後のジベレリン処理により育成地(広島県東広島市)においては20g程度の果粒が得られている。「巨峰」、「ピオーネ」よりも安定した良着色果となるため、着色不良が起こりやすい西南暖地での普及が見込まれる。

【PVP】ぽろすけ

収穫期:8月下旬~9月上旬

「550-40」((「290-5」(「森早生」×「改良豊多摩」)×「国見」)×「丹沢」

農研機構において「ぽろたん」と成熟期の異なる易剥皮性に着目し育成された品種。果実重23g程度。収穫期は8月下旬~9月上旬で「ぽろたん」より一週間ほど早く「丹沢」と同時期である。「ぽろたん」の受粉樹としても利用可能である。

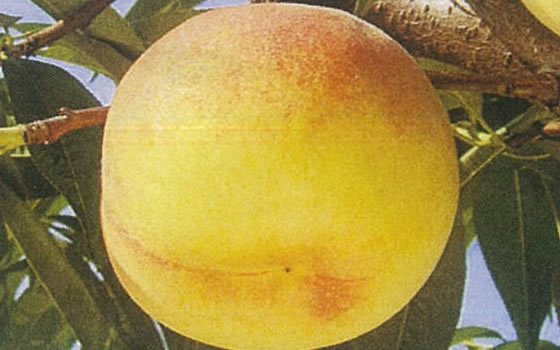

【PVP】さくひめ

収穫期:6月下旬~7月上旬

「296-16(「よしひめ」×「coral」)×「332-16」(「あかつき」×「297-2」)

農研機構において育成された早生桃。収穫期は6月下旬位で「日川白鳳」より5日程早い。果肉は白色で溶質であり、果汁は多い。糖度12%~13%程度あり酸度はpH4.6前後と少ない。早生品種としては食味良好である。早生で大玉の生食用白肉品種であることから、早生品種の栽培割合が高い西日本などの産地で普及が進むことが想定される。

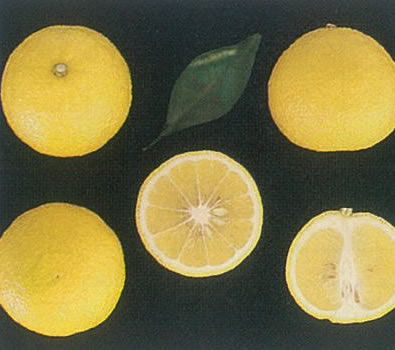

【PVP】璃の香(りのか)

収穫期:11月中旬~12月下旬

「リスボンレモン」×「日向夏」

農研機構において、「リスボンレモン」に「日向夏」を交雑して育成したもので、かいよう病に強く栽培性に優れ、加工適正があり、新たな需要が期待できるレモンの品種である。果実重は平均200g程度であるが、結実状況によっては250g以上の果実も生産され、11月下旬から収穫できる香酸カンキツで、果実の生理障害のは誠也耐寒性についての問題はみられないため広くカンキツ栽培地t来での栽培が可能と考えられる。

【PVP】太雅

収穫期:10月中下旬

「甘秋」×「カキ安芸津19号」(「大御所」×「太秋」)

「太雅」は、良食感で、種なし果の生産が可能な早生の完全甘ガキです。完全甘ガキに特異的に生じやすいへたすき果がほとんど発生せず、中生の代表的な完全甘ガキ品種である「松本早生富有」より10日程度早い10月中下旬頃に収穫できる。果汁が多く、果肉が散らからないため食味が良好である。受粉樹を周囲に混植しなくても早期落果が少ないため、種なし果の安定生産が可能です。夏秋期の気温が高い地域に適応し、「松本早生富有」または「富有」の栽培地域で栽培が可能である。

【PVP】麗玉

収穫期:10月中下旬

「甘秋」×「カキ安芸津19号」(「大御所」×「太秋」)

農研機構において育成された完全甘柿。成熟期は早生で、10月下旬であり「松本早生富有」より2週間程度、「富有」より1ヶ月程度早い。280g程度の果実が得られ、果実は腰高の丸みを帯びた扇円形である。肉質の粗密は中程度、糖度は18%程度であり、「松本早生富有」及び「富有」より

高糖で軟らかく、果汁が多く、食味が優れている。果頂製果はほとんど発生せず、へたすき果についてもほとんど発生が認められず、外観に優れるカキといえる。日持ちは平均24日で「松本早生富有」並みに長い。「麗玉」が、外観が良く麗しいふくよかなカキのイメージに因んで名付けられた。

みかん

●柑橘系

尾崎温州

収穫期:11月下旬~12月上旬

長崎県で宮川の枝変わりとして発見された。樹勢はやや弱い。葉色は濃く、新梢の発生も多い。収穫は、11月下旬~12月上旬。高糖系温州で、浮皮が少なく、完熟品種として最有望品種である。

石地

収穫期:11月中旬~12月中旬

この品種は、「杉山温州」の中から発見された変異樹であり、果形が扁球形、果実の重さが中、果皮色が濃橙色の育成地(広島県)では、11月中~下旬に成熟する温州みかんである。樹姿はやや直立性、樹の大きさは中、樹勢は強である。浮皮の発生が少なく、貯蔵性も良い。年内出荷の中生種として有望な品種である。

南柑20号

収穫期:11月上旬~12月上旬

早生温州ひ引き続いて年内に出荷される中世品種の中心的品種で、結実性良好、豊産性であり隔年結果は少ない。果実はやや大果の傾向で玉揃いは良い。果形はやや扁平形で、果皮色は濃厚で深みのある外観である。成熟期は11月上から中旬である。

大津4号

収穫期:11月下旬~12月中旬

神奈川県の大津氏が育成した珠心胚実生。樹勢は旺盛で、枝の分岐角度は広く、枝梢の発生も多い。結実性は良好で果実はきわめて扁平大果である。玉揃いは極めて良好で、着色は11月中旬に完全に着色し、果皮は平滑で美麗で濃厚な橙色となる。果汁は糖度が高く、酸は少なく甘味比が高く、食味が早くから良い。

青島温州

収穫期:11月下旬~12月下旬

筋オカケン福田谷、青島平十氏が、市内賤機山北面にある尾張温州園で芽条変異として発見された。果実は大果で、きわめて扁平で果重は130g位、果面は油胞が小さくなめらかで、果皮はしまり浮皮になりにくい。果汁は糖、酸ともに多くの風味濃厚で貯蔵性は良好である。

ゆら早生

収穫期:10月上中旬

昭和60年に和歌山県の園で「宮川早生」の枝変わりとして発見された。樹姿は開張性、樹勢及び枝梢の太さは中、節間は短い。果形は円形、果実の大きさはやや小。果皮及び果肉の色は極早生としては濃い黄橙色。果皮はやや厚いがじょうのう膜は柔らかい。極早生としては糖度が高く(12%程度)、減酸は中程度。育成地では成熟期は10月上旬。

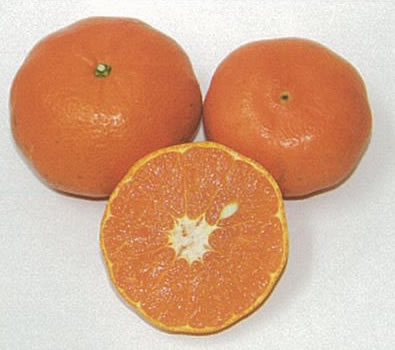

小原紅早生

収穫期:11月上中旬

昭和48年に香川県の園で「宮川早生」の枝変わりとして発見され、その後、香川県農業試験場で試験を重ね、平成5年に登録された品種である。樹姿は開張性、樹勢及び枝梢の太さは中、節間は短い。果形は円形、果実の大きさはやや小、果皮及び果肉の色は濃い橙色。果皮薄く、じょうのう膜は柔らかい。糖度が高く、12%程度。育成地では成熟期は11月下旬から1月上旬。

豊福早生

収穫期:9月中下旬

熊本県農業研究センターにおいて、「大浦早生」に「パーソンブラウン」の花粉を交雑してできた珠心胚実生。樹勢は強いが結実性は良好で豊産性であり、隔年結果は少ない。果実の大きさは宮本早生と同程度で、果形は扁球形、玉ぞろいは良好である。果面はなめらかで、華潤の品質は優れており糖度がのりやすい。温暖な地域では9月下旬からの早期出荷が可能である。

肥のあけぼの

収穫期:10月中下旬

熊本県農業研究センターにおいて、「楠本早生」に「川野なつだいだい」の花粉を交雑してできた珠心胚実生。樹勢は比較的強いが、結実性は良好で隔年結果は少なく、豊産性である。果形は扁球形で玉揃いよく、果面はなめらかである。完着果の果皮色は紅ののりがよく濃厚で出荷の適期は10月中旬以降である。

日南1号

収穫期:9月中旬~10月上旬

日南市の野田明夫氏の園の「興津早生」の枝変わりとして発見された。極早生温州で9月上旬頃より収穫され、樹勢強く、樹姿は開張性である。果実の外観は扁円、果面は極めて平滑、果皮はうすく従来の極早生より糖度が数段高く極早生品種のなかでは、最も多く植栽されていると思われる。

上野早生

収穫期:9月下旬~10月上旬

佐賀県の上の寿彦氏が「宮川早生」の枝変わりとして発見した品種である。樹姿、樹勢は「宮川早生」と同程度で、結実性は良好で豊産性であり、栽培しやすい系統である。果形は「宮川早生」よりやや扁平で玉揃いがよく、果面はなめらかで果皮は薄い。成熟期は「宮川早生」と比べると10~15日程度早く、極早生の中ではとりわけ早いわけではないが、糖度が比較的高く食味が濃厚で、熟期が早い割りに11月に入っても味ボケせず、浮皮の発生が少ない。

宮川早生

収穫期:10月上旬~11月中旬

福岡県で明治末期に普通温州の枝変わりとして発見され、全国的によく知られた早生の代表的な品種である。樹勢は強く、豊産性で作り易い。じょうのう膜は柔らかく、糖酸共に高く食味濃厚で特に施設化への品種として最適である。

興津早生

収穫期:10月下旬~11月上旬

本品種は現在の早生種の代表品種であり、全国的に知られた品種である。旧農林省園芸試験場(現農研機構果樹茶業研究部門)において「宮川早生」×「カラタチ」を交配して得られた種子からの珠心胚実生である。樹勢は強く優良系統で果実は扁平、味は濃厚で結実性はきわめて良く豊産である。熟期は10月下旬~11月上旬である。

●その他

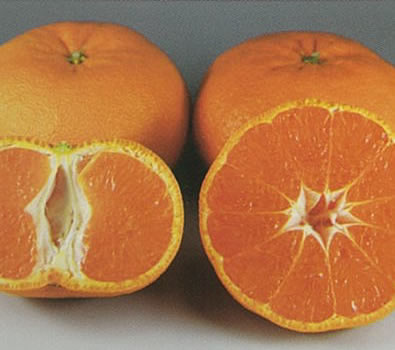

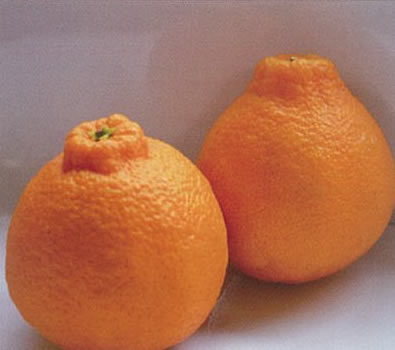

【PVP】みはや

収穫期:11月下旬~12月上旬

「津之望」×「No.1408」

農研機構において育成された品種。成熟期は11月下旬とかなり早く、糖度は12%以上、酸味は0.6%で食味に優れている。果皮は赤橙色で滑らか、薄く剥ぎやすい。果実重は190g程度と大きく、浮皮の発生はなく、比較的病害にも強い。近年の天候不順などによる果実品質の不安定さなどから温州みかんの価格が低迷し、消費者の嗜好も多様化しているので、特徴ある新しい早生カンキツとして期待されている。

【PVP】あすみ

収穫期:2月

「カンキツ興津46号」×「はるみ」

農研機構において育成された品種。果実の着色遅延の改善やかいよう病の発生を防止するために施設栽培向きとされているが、過去に育成された中生品種の減酸の遅れ問題に対しては改善されている。露地栽培において成熟期は1月下旬~2月上旬、糖度は16%以上と極めて高く、果実重は150g程度。完全着色した果皮は橙色で薄く向きやすい。果肉は濃橙色で肉質はやや硬く食感に特徴があり食味良好な商品価値の高い有望品種である。

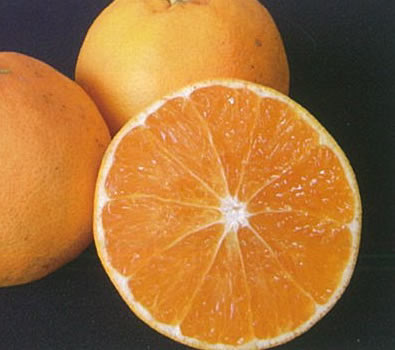

【PVP】津之望

収穫期:12月中下旬

「清見」×「アンコール」

農研機構において育成された品種。露地栽培で12月中下旬に収穫を迎える早生かんきつ品種。隔年結果性が低く、病害にも比較的強く、連年安定生産できる。果実重は190g程度と温州みかんより大きく、剥皮が容易。糖度は12%と高く、減酸も早く、「アンコール」に酷似した芳香があり食味に優れている。浮皮も発生しにくく、商品果率の高い品種として期待されている。

【PVP】津之輝

収穫期:1月中旬~2月中旬

(「清見」×「興津早生」)×「アンコール」

農研機構において育成された品種。成熟期は露地で1月中旬~2月上旬。また施設で少加温すれば12月上旬に成熟する早生カンキツ品種である。果実重は180g程度、施設栽培で250gの大果となる。糖度13%と高く、濃厚なあじわいで食味良好である。果肉には機能性成分のβ-クリプトキサンチンを多く含む期待の品種である。

【PVP】西南のひかり

収穫期:12月上中旬

(「アンコール」×「興津早生」)×「陽香」

農研機構において育成された品種。成熟期は12月中旬の早生カンキツ。果実重は180g程度。果皮は橙~濃橙色で赤身がさし、薄くて剥皮が容易である。糖度は13%と高く、じょうのう膜は薄く、「オレンジ」と「アンコール」を混合したような芳香があり食味良好である。果肉には発ガン抑制等の働きを持つと言われる機能性成分のβ-クリプトキサンチンを多く含む期待の品種である。

【PVP】べにばえ

収穫期:12月下旬~1月中旬

(「林温州」×「福原オレンジ」)×「アンコール」

農研機構において育成された品種。成熟期は12月下旬~1月。糖度は13%と高く、減酸は比較的容易で濃厚な食味となる。また「アンコール」に似た芳香があり、じょうのう膜も薄く食べやすい。果実重は150gと温州みかんより大きい。果面は滑らかで艶があり、紅が濃く美しい。果皮は薄く剥皮は容易である。

【PVP】たまみ

収穫期:1月上旬~2月中旬

「清見」×「ウイルキング」

農研機構において育成された品種。成熟期は1月中旬で果実重は150g。果皮は橙色で薄く柔らかく、剥きやすい。糖度は12%と高く、オレンジの様な強い香気が特徴で食味は良い。そうか病、かいよう病にはかなり強く結実性は良好である。

【PVP】せとか

収穫期:2月

(「清見」×「アンコール」)×「マーコット」

農研機構において育成された品種。成熟期は2月、果実重は250g以上と大果。糖度13%以上で食味良好。果皮は滑らかで薄く、橙色~濃橙色で外観は極めて美麗。農産性で、樹勢は中程度で連年結果し、結実性良好である。

【PVP】はるみ

収穫期:2月

「清見」×「ポンカン」

農研機構において育成された品種。樹勢は、中程度で直立ぎみである。果実の大きさは190g程度で、糖度は15%程度、果皮は橙色、熟期は1月で、食感はポンカンと類似し、じょうのう膜は薄く柔らかいが果汁がこぼれることなく食味良好である。

【PVP】麗紅

収穫期:1月中旬~2月上旬

(「清見」×「アンコール」)×「マーコット」

農研機構において育成された品種。成熟期は1月中旬で果実重は210g。糖度12%程度で果汁が多く、芳香があり食味良好。果皮は赤橙色~濃橙色で名前のとおり外観美麗である。また花粉を持たない為、施設等で隔離栽培すれば種なしとなる。

●香酸系

柿苗

●甘柿

【PVP】太豊

収穫期:11月中下旬

「興津20号」×「太秋」

樹勢は「富有」並みで、樹姿は開帳と直立の中間。雌花が多い上、受粉樹を混植しなくても早期落果が少なく、工期落果しないため、種無し果の安定生産が可能。収穫期は11月下旬で、「富有」とほぼ同時期であり、大きさも「富有」と同程度である。糖度は16%程度で、柔軟多汁で、サクサクとした食感が特徴である。

(注)栽培条件によって種子が入る場合がある。

【PVP】甘秋

収穫期:10月中旬~11月上旬

農研機構果樹研究所(安芸津)にて「新秋」×「18-4」{「富有」×「興津16号(晩御所×花御所)」}より選抜育成された早生の完全甘柿。果実の成熟期は「伊豆」と「松本早生」の中間で10月中旬、果実の大きさは、平均240g程度、糖度は20%を超える。日持ちがよく、へたすき、果頂裂果が少なく結実性も安定している。

【PVP】貴秋

収穫期:10月上中旬

農研機構果樹研究所(安芸津)にて「伊豆」×「カキ安芸津5号(「富有」×「カキ興津16号」)より選抜育成された。果実は完全甘柿で「伊豆」と「松本早生」の中間(10月中旬)に成熟し、果形は扁平でへ近350gの大果、果汁が多く日持ちも良好でへたすき、裂果が少なく結実性も安定している。

【PVP】早秋

収穫期:9月中下旬

農研機構果樹研究所(安芸津)にて「伊豆」×「109-27「カキ興津2号」×「カキ興津17号」)より選抜育成された早生の完全甘柿である。果重は、250g位で肉質は緻密。扁平で糖度は14~15%、へたすきが少なく日持ちも良い。収穫期は9月下旬~10月上旬で西村早生に代わる有望新品種として期待出来る。

●渋柿

【PVP】太天

収穫期:11月中下旬

「アンズ筑波5号」×「ハーコット」

農研機構果樹研究所(安芸津)にて「黒熊」×「太秋」の交配した実生から選抜された晩生の不完全渋柿である。果形は扁平で果実重は500g程度と著しく大きい。肉質は柔らかく、多汁で食味が優れる。収穫期は11月上中旬である。栽培に当たっては、安定生産のために開花期の合う「禅寺丸」などの受粉樹を混植するとよい。

【PVP】太月

収穫期:11月上中旬

農研機構果樹研究所(安芸津)にて「黒熊」×「太秋」の交配した実生から選抜された中生の不完全渋柿である。果形はやや腰高い扁平で果実重は平均450g程度と大きい。肉質は柔らかく、多汁で食味が優れる。収穫期は10月下旬~11月上旬である。栽培に当たっては、特に受粉樹を混植する必要はなり。

西条

収穫期:10月下旬~11月上旬

広島県の減産で干し柿の代表品種である。樹勢は強く、直立性で、果形や細長く卵型で果皮は黄緑色、横断面は方円形、4条の深い側溝がある。果実は150~200g程度で、熟期は早い系統で9月下旬から、晩い系統で11月上旬にかけてである。

渋葉隠 高瀬

収穫期:11月中下旬

福岡原産の渋柿と言われ、干し柿用の代表的品種。樹勢は強く農産性で隔年結果が少ない。果実は約250g位で、豊円形で溝はない。熟期は11月中下旬で日持ちが良い上、甘味が強く営利栽培に適する。

梅苗

【PVP】翠香

収穫期:6月下旬

「月世界」×「梅郷」

農研機構果樹研究所にて育成。収穫期は6月下旬。結実良好。果実重量は35gで少し小さいは種子は小さく果肉が多い。果皮は淡緑色。(完熟果は黄橙色)独特の芳香があり梅酒、梅ジュースなどの飲料用原料に適している。

【PVP】露茜

収穫期:7月上中旬

「笠原巴旦杏」×「養青梅」

本種は農研機構果樹研究所で育成された品種である。果形は円形で果実重は68g前後と大きく、果皮前面に鮮紅色に着色し、果肉も成熟に伴い鮮紅色となる、梅酒やジュースにした場合きれいな紅色となる。収穫期は7月上中旬である。受粉樹として「豊後」、アンズを用いる。

南高

収穫期:6月中下旬

和歌山県中心に全国で栽培されている梅の主要品種である。果重は20~30g位で果形は楕円形。果皮は緑黄色で陽光面が紅色に着色する。農産性で肉質が良く漬け梅(梅干し)には最適な品種である。自家結実性が無いので「小粒南高」等を受粉樹に混植する。

竜峡小梅

収穫期:5月下旬~6月上旬

長野県の奨励品種であって、果実は甲州最小より大きく、豊満な円形で、粒が極めて良く揃い、果肉が厚く核が小さい。樹勢旺盛にして病虫害にも強い。結果率が高く頗る豊産で隔年結果がない。

梨苗

【PVP】凛夏

収穫期:8月下旬~9月上旬

(「豊水」×「おさ二十世紀」)×「あきあかり」

樹勢は「幸水」と同程度、短果枝の着生は「幸水」より多く、えき花芽の着生は同程度で、安定して花芽が着生する。収穫期は「幸水」に近い時期で、8月下旬である。果実の重さが5005程度で「幸水」よりも大果。果肉硬度は「幸水」より柔らかく、肉質良好。糖度は「幸水」と同程度である。日持ち性は「幸水」以上。暖地でも花芽が安定的に着生することで安定生産を可能とする二ホンナシ新品種。

【PVP】甘太

収穫期:9月下旬~10月中旬

「王秋」×「あきづき」

樹勢は強く、枝野発生の多少は中程度。短果枝と、えき花芽の着生はともに多く、着花は安定している。収穫期は10上旬で、「新高」に近い時期である。果実の重さ570gで大きい品種。果肉の硬度は「幸水」「豊水」なみで、「新高」より柔らかく肉質良好。糖度は「幸水」「豊水」「新高」より高く甘い品種である。食味が優れるのが特徴。日持ち性は「新高」ほど長くなく「豊水」と同程度である。栽培が容易で農産性の晩生二ホンナシ新品種。

【PVP】あきづき

収穫期:9月中下旬

本種は農研機構果樹研究所において「162-29(「新高」×「豊水」)」に「辛水」を交雑育成した品種である。糖度12~13%位。結実性良く、農産性である。熟期は9月中下旬の晩生である。

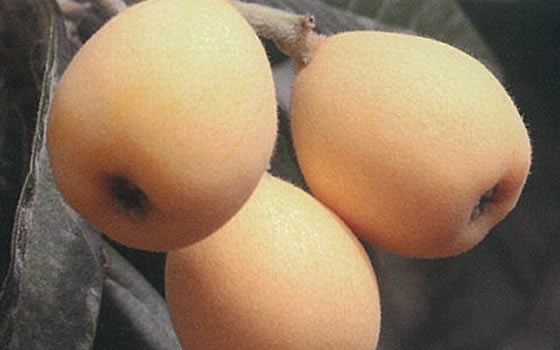

【PVP】王秋

収穫期:10月下旬~11月上旬

農研機構果樹研究所において「C2(「慈梨」×「二十世紀」」×「新雪」を交雑育成した品種である。果形は円楕円、極大で果皮色は黄褐の育成地(茨城県つくば市)では、10月下旬~11月上旬に成熟する晩生種である。裂果はなく、貯蔵性に富み、甘味の高いことから、今後有望な品種である。

栗苗

【PVP】美玖里

収穫期:9月下旬~10月中旬

「石鎚」×「秋峰」

農研機構果樹研究所にて育成された最新品種。収穫期は9月下旬で「筑波」と「石鎚」の中間。果実重量は28g程度で大きい。果肉は黄色で甘味と香気が多く食味良好。

【PVP】ぽろたん

収穫期:9月

550-40{290-5(「森早生」×「改良豊多摩」)×「国見」}×「丹沢」

農研機構果樹研究所にて育成された品種。樹姿はやや直立で樹勢はやや強、果実は扇玉で大きさは27g位の大栗である。果肉の色は黄色、肉質は粉質、甘味、香気はともに多い。成熟期は9月上中旬と「国見」と同時期である。渋皮剥皮性が良好で、加工用途や家庭消費の拡大等が期待できる品種である。

利平

収穫期:10月上中旬

甘みが強く、肉質も良好、ゆで栗の食味は最高。樹勢は強く、豊産性で耐暑性、耐病性共に強い、作りやすい。樹齢が進むにつれ、素晴らしい果実が収穫できる、人気のある品種。渋皮の剥皮が難点。果実は23~25g。収穫期は10月上中旬頃。

スモモ苗

大石早生

収穫期:6月中下旬

「フォーモサ」の自然交雑実生から育成された早生の代表品種。果重は70~100g位で、家計は円形、果皮は完熟すると濃い紅色になる。果肉は淡黄色で柔らかく、果汁多く食味が良い。

貴陽

収穫期:7月上中旬

「太陽」の交雑実生。果実の大きさは200gと大きく、果形は円形で果皮の色は紅く、果肉は淡黄色。果汁、甘味は多く、酸味は少ない。熟期は7月上中旬で、援粉樹には「ハリウッド」が適している。

サンタローザ

収穫期:7月中下旬

肉質が良く、甘味と酸味のバランスが良い。農産性で育てやすいポピュラーな品種。果実の大きさは100~150gで、糖度は約15度。果皮は濃赤色、果肉は黄色で、フルーティーな香りが特徴。熟期は7月上中旬頃。

桃苗

【PVP】つきかがみ

収穫期:8月中下旬

「モモ筑波115号」×「モモ筑波105号」

大果で食味に優れる生食用黄肉モモ新品種つきかがみ黄肉の主要品種(黄金桃)より一週間程度遅く8月中下旬に収穫される晩性品種。果実は350gと大果で、糖度も高く食味が優れている。裂果や果面の荒れが少なく外観が優れ、無袋栽培が可能。「黄金桃」からリレー出荷できる生食用黄肉品種として今後の普及が期待される。

【PVP】つきあかり

収穫期:7月下旬~8月上旬

「まさひめ」×「あかつき」

農研機構果樹研究所にて育成された黄肉品種。収穫期は7月下旬~8月上旬。果形は扇円形で果実重量は220g余り。果皮の地色は黄色で着色は少ない。糖度は平均で14%程度。酸味は「黄金桃」に比べて少なく、黄肉モモ特有の香りがあり、食味は良好である。

【PVP】ひめこなつ

収穫期:6月上中旬

「182-3」{「岡山446」×「れ-40(「白桃」×「白鳳」)」}」×「65-20(「高陽白桃」×「さおとめ」)」

本種は農研機構果樹研究所で育成された最新の極早生品種である。果形は扇円形で果実重は平均120g前後と小さい。果肉は黄色で溶質、果汁は多く、糖度12%を超え食味は良好である。花粉を有し、自家結実性で果実の着生は良い。熟期は6月上中旬で「ちよひめ」より10日程早い。

【PVP】なつおとめ

収穫期:7月中下旬

「あかつき」×「よしひめ」

本種は農研機構果樹研究所で育成された品種である。果形は扇円形で果重は250~300g位となり玉揃いも良好である。果皮着色は条状で果肉は白色、肉質は緻密で食味良好。成熟期は7月中下旬で、外観、品質ともに優れている品種である。

はなよめ

収穫期:6月

「日川白鳳」の枝変わりの極早生品種。果重170~250g位で極早生種としては大きい。果形は短楕円形、果皮の地色は乳白色で着色は良い。果肉室は溶質で、果汁多く、甘味は中、酸味は少ない。6月下旬成熟の極早生種としては果実肥大。着色共に優れている。

日川白鳳

収穫期:6月下旬~7月上旬

「白桃」の子と考えられる早生種。果重200~250g位、果形は楕円形で玉揃いも良い。果皮色は全国濃紅色となり、着色は良好である。果肉は白色、肉質はち密で果汁多く、甘みも強く食味良好である。早生種として品質優良なお勧め品種である。

あかつき

収穫期:7月中下旬

「白桃」×「白鳳」を交雑育成した中生品種。果重200~250g位、果形は円~やや扁円形で玉揃い良い。果皮の地色は白で、着色は鮮紅色。果肉はち密で多汁、甘味多く、「白鳳」より高糖度で濃厚な、食味良好な品種である。

ぶどう苗

【PVP】シャインマスカット

収穫期:8月下旬~9月上旬

「ブドウ安芸津21号」×「白南」

農研機構において育成された大粒で肉質の優れた黄緑色品種。成熟期は8月下旬~9月上旬で「巨峰」とほぼ同時期である。果粒重13g。糖度20%程度と高く、果肉は良く締まり歯ごたえが良く食味良好である。ジベレリン処理による種無し栽培が可能なうえ、皮ごと食べられる画期的品種である。

【PVP】BKシードレス

収穫期:9月上旬~11月中旬

「マスカットベリーA」(二倍体)×「巨峰」(四倍体)

九州大学で育成された品種。成熟期は9月上旬~11月。果皮は紫黒色でやや厚く、糖度は22~25%。GA処理果実には裂果の発生はほとんどみられない。収穫期間が長いことにより味の違いが楽しめるため、消費者の好みにあった様々な食味の果実を提供することができる品種。

【PVP】涼香(すずか)

収穫期:8月中下旬旬

福岡県農林業総合試験場にて育成された、盆の需要期に収穫でき、着色良好でマスカット香のある早生黒色ブドウの新品種である。樹勢は中で、収穫期は「巨峰」より速い8月中旬で、果粒重は「巨峰」より小さく10g程度(種なし栽培が可能)。果皮は紫黒色で着色が優れ、糖度は18%、酸含量は0.6%程度で、「巨峰」よりも酒石酸の含有率が少ないため酸味は強くない。

※「涼香」は、福岡県苗木農業協同組合からの取次販売となります。

枇杷苗

【PVP】はるたより

収穫期:4月中下旬

「長崎早生」×「77-856」(「津雲」×「シャンパン」)

長崎県農林技術開発センターにおいて育成された品種。樹勢は強く、やや開張性である。最重要病害であるビワがんしゅ病に対して抵抗性である。成熟期はハウス栽培で4月中旬頃で「長崎早生」よりやや遅い。果実重は60g前後と大果である。果皮は橙黄色、果肉は厚く柔らかで果汁も多い。日持ちが良く、食味良好な優良品種である。

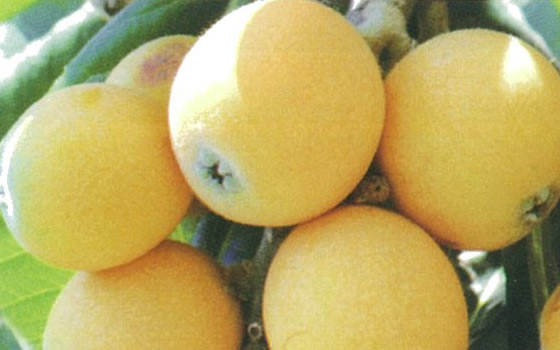

【PVP】なつたより

収穫期:5月下旬~6月上旬

「長崎早生」×「福原早生」

長崎県果樹試験場(現長崎県農林技術開発センター)にて育成された品種。成熟期は5月下旬で「茂木」より少し早い。果実重は60g以上と非常に大果なうえ、農産性である。果皮、果肉ともに橙黄色。糖度が高く、果肉が厚く、柔らかい。樹勢も良く、比較的病気にも強い。大果で、外観、食味ともに市場価値の高い品種で期待されている。

涼風(すずかぜ)

収穫期:6月上中旬

「楠」×「茂木」

長崎県果樹試験場(現長崎県農林技術開発センター)において育成された品種。成熟期は6月上旬。果実重は55g程度。糖度高く、果汁が多い。酸味の少なさが特徴で食味良好である。

茂木(もぎ)

収穫期:6月上中旬

江戸時代に中国から持ち込まれた唐ビワの実生と言われている西日本代表する品種。成熟期は6月上旬。果実重は40g程度。甘味が強く、酸味は控えめで食味が良い。剥皮が容易な経済的品種。

リンゴ苗

【PVP】ローズパール

収穫期:10月中下旬

「ふじ」×「ピンクパール」

樹勢は中位で、花芽の着生程度は中程度。収穫盛期は10月中下旬で、中生品種の「紅玉」とほぼ同時期に収穫できる。果皮は黄色で陽光面がわずかに淡赤色に着色し、果面にさびはほとんど発生しない。果実は390g程度と大果。果肉が桃色に着色し、果汁の糖度は14~15%、酸度は0.6%程度。すっきりとした程よい酸味と食感の良さが特徴である。果肉色、果汁の色が桃~淡赤色で、その色調を生かして特徴あるジュースやジャムなどの加工品製造やサラダなど調理用や生食用にも適している。

【PVP】ルビースイート

収穫期:10月上中旬

「JP114069」×「ふじ」

樹勢は中位で、花芽の着生程度は中程度である。収穫盛期は10月中下旬で、中生品種の「紅玉」とほぼ同時期に収穫できる。果皮は赤色で着色が多く、仮面にさびはほとんど発生しない。果実は450g程度と大果。果肉が赤く着色し、果汁の糖度は14~15%、酸度は0.3~0.4%で、甘味が多く食味良好である。果肉色、果汁の色が淡赤色で、その色調を生かして特徴あるジュースやジャムなどの加工品製造やサラダなど調理用や生食用にも適している。

あんず

【PVP】おひさまコット

収穫期:6月下旬

「アンズ筑波5号」×「ハーコット」

農研機構において育成された食味優れた大玉品種。収穫期は6月下旬で、農産性。果実種は110~120gと非常に大果。果皮は橙色で外観が良く、裂果の発生は極めて少なく、栽培性に優れている。果肉はち密で果汁が多い。糖度も高く、摘果を適正に行う必要がある。太陽のように大きく黄色いあんずであることから「おひさまコット」と命名された。

【PVP】ニコニコット

収穫期:6月下旬

「ライバル」×「アンズ筑波5号」

農研機構において育成された農産性の優れた品種。収穫期は6月下旬。果実重は90g前後。果皮は橙色で外観に優れ、裂果の発生は少ない。在来の日本のあんず品種に比べて糖度が高く酸味が少ないため、生食用としての食味に優れている。本品種の最大の特徴である農産性により、栽培者が笑顔になるあんず(アプリコット)であることから「ニコニコット」と命名された。